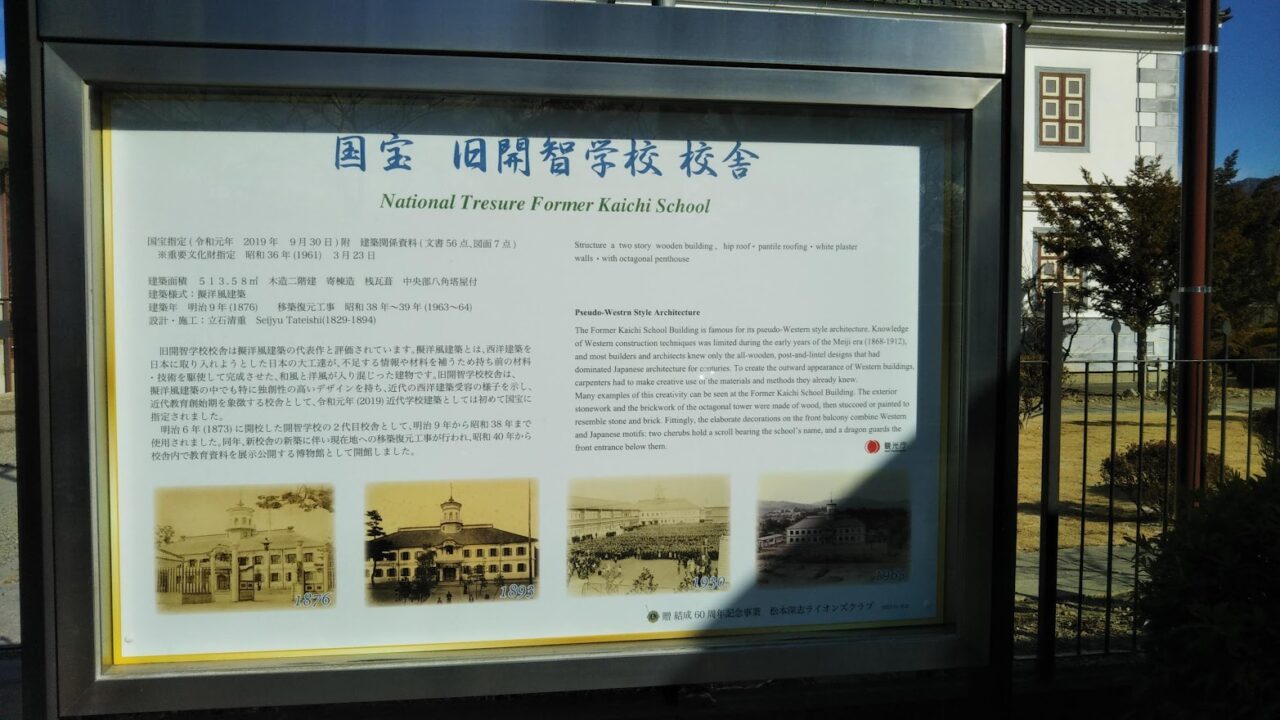

旧開智学校は、明治6年(1873)5月6日に開校、昭和38年(1963)3月までの90年間続いた、日本で最も古い学校の一つ。現存する校舎は明治9年(1876)4月に建築されたもので、擬洋風建築で知られています。その当時、この地方は、教育立県の方針を立てていて、就学率が全国一になるほど教育への理解が進んだ土地だったそうです。

擬洋風建築って何?

幕末から明治頃に日本の各地で建築された、日本人の大工さんや左官職人の人たちが、西洋人の建築家が設計した建物を参考に、見よう見まねで建てた西洋風の建築物になります。明治初期の文明開化の時代に花開いたもので、工夫に優れた日本人を現す建築様式。旧開智学校の校舎建築を請け負ったのは、地元の大工棟梁、立石清重(たていしせいじゅう)。彼はなんと、東京と横浜に2度行って、西洋建築の雰囲気をつかみ、建築しました。

バルコニー

正面にあるバルコニーを、よく見ると模様が龍や雲があり、中国風。そして学校の名前の両脇には天使が飛んでいます。いろいろな建物の特徴を取り入れて、混ぜ合いながら独特の風格を出していてなんとも興味深いです。

驚きなのは、建物の中からバルコニーに出ることができません。体裁重視でバルコニーを作ってしまったのか、後から気づいてしまったのか、かなり面白いことになっています。

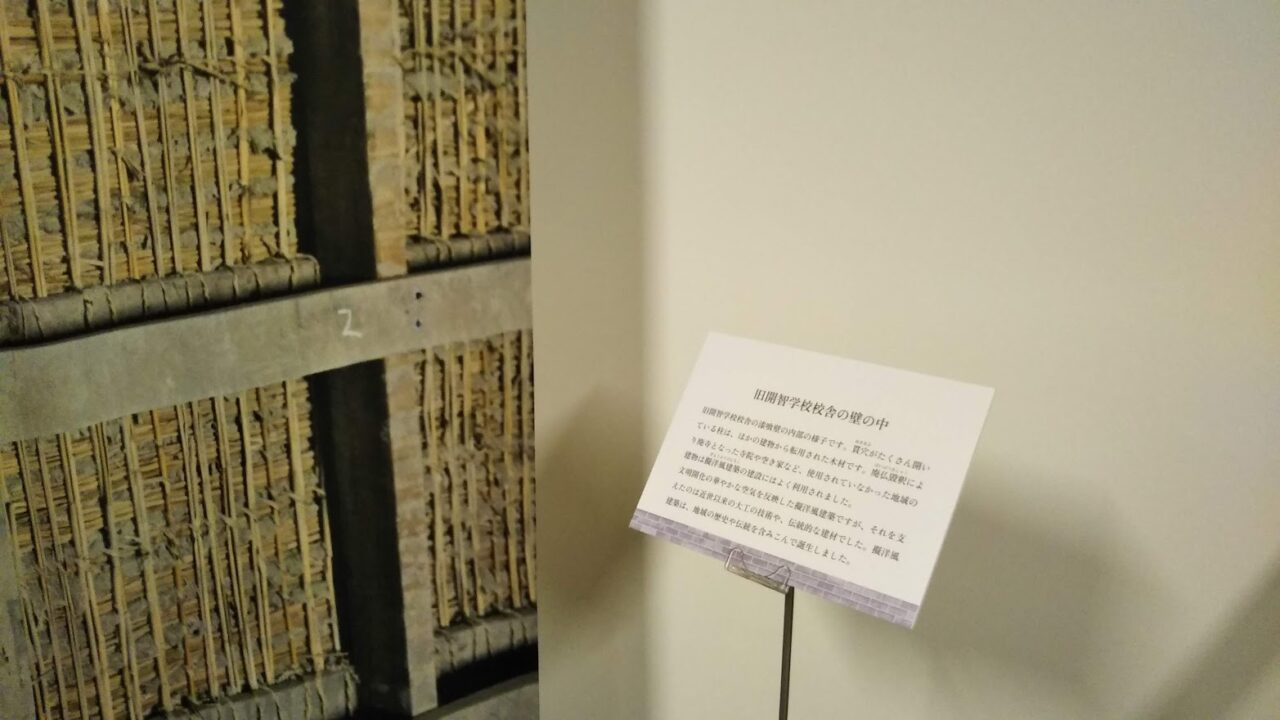

アップサイクル

材料も、廃仏棄釈になった廃寺となった建物から転用された材料が使われていて、みなが工夫をしながらこの建物を作ったことがしのばれます。あるものを活用するという姿勢が素晴らしい。開智学校校舎に使われたことで、結果的に、当時の職人の優れた技術が残され、次の時代つなげられたということにもなっていて、素敵です。

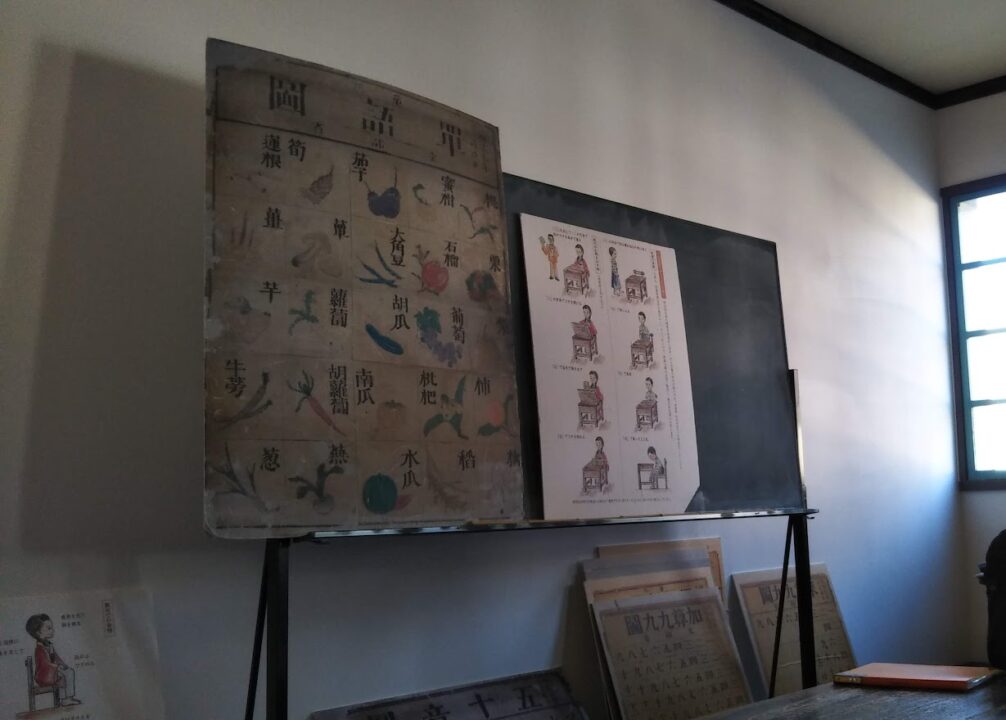

日本一の教育資料

建物の中は、さまざまな教育資料が展示されています。また子守教育や能力別学級編成など、一人ひとりの事情に則した教育を幅広く推進したことにも感動しました。

東西南北の八角塔がそびえたって、ガラスがはめ込まれた真っ白な建物が建ったときには、新しい時代がきたこと、教育を受けられることで、すごく明るい気持ちになったのだろうなと思います。建築費の7割は、地元住民が出し合ったお金で建てられたそうです。新しい時代へ向けて、教育を重視した住民たちの熱意がこもった素敵な建築物です。日本の文明開化を伝えるところとして、外国人を案内してあげてください。ボランティアガイドさんをお願いすると、見るだけではわからない説明をしてくださるので、より理解が深まりますよ。

松本城からもすぐのところに位置していますので、両方行ってみてね。

〒390-0876 長野県松本市開智2-4-12

コメント